21.01.24 Auch im vergangenen Jahr schrieben die Mitglieder der Schreibwerkstatt für Jugendliche der Mark-Twain-Bibliothek einen Roman zusammen. Und wie schon im vergangenen Jahr wird es hier an dieser Stelle jeden Sonntag daraus eine Fortsetzungsfolge geben. Heute beginnt Pia Vahl mit dem ersten Kapitel ISTORIA:

Erstes Kapitel

Gab es eine Geschichte, die noch nicht existierte?

Wiederholte sie sich nicht ständig? Sei es die Geschichte der Zivilisation, welche

von Kriegen und Auseinandersetzungen geprägt war, aus denen niemand zu lernen schien oder den zahlreichen Büchern, die sich alle an derselben Idee eines einzigartigen Helden orientierten. Gab es in dieser Welt nicht unzählige Geschichten wie meine, die sich in ihrer bedeutungslosen Eintönigkeit immerzu wiederholten?

Gab es eine Geschichte, die noch nicht existierte?

Wann meine Geschichte begann, wusste ich nicht. Ob sie bereits zum Zeitpunkt meiner Geburt begonnen hatte, konnte ich beim besten Willen nicht sagen.

Für mich begann sie, als ich die Grenzen von Volkesland überquerte und mich einer neuen Welt gegenübersah.

Ich hatte nie damit gerechnet, jemals die Möglichkeit zu haben, mein Heimatland zu verlassen. Seit Generationen hatte kein einziger Bewohner die Grenzen überschritten.

Immerhin hatte die Königsfamilie dies angeordnet. Doch das Land, welches unter deren Herrschaft gelitten hatte, gab es nun nicht mehr. Die Monarchie wurde nach Jahren der Tyrannei gestürzt.

Es hatte einige Zeit gedauert, bis das Land wieder organisiert war, doch letztendlich war der Umbruch gelungen. Mehr als das. Denn dies war die Geburtsstunde von Volkesland gewesen.

Ein Land, in dem das Volk, welches aus den verschiedensten Wesen bestand, über sich selbst regierte

Illustration: Isabell Geger

. Und der Rat, der nun an der Spitze stand, hatte das

gesamte Volk um Hilfe gebeten, um in die umliegenden Länder zu reisen und diese

zu erkunden. Denn während der monarchischen Herrschaft waren andere Länder,

ihre Bewohner, Traditionen und tausende von Geschichten verloren gegangen.

Es war an der Zeit, 200 Jahre der selbstverschuldeten Ausgrenzung hinter sich zu

lassen und zu überwinden, um sich in die Welt neu eingliedern zu können.

Hier stand ich also. Im Rücken die nördliche Grenze von Volkesland und vor mir

ein kleines Fleckchen Land, das auf der schemenhaften Karte, welche der König auf-

bewahrt hatte, kaum zu erkennen gewesen war. Dennoch hatte es sich ergeben, dass

ich diesen Fleck erkunden sollte. Vielleicht brauchte es keine gigantische Fläche, um

11

zu einem einzigartigen Ort zu werden. Und ich war mehr als bereit herauszufinden,

welche Geheimnisse man hier zu finden vermochte.

So dachte ich zumindest zu Anfang. Doch mehrere Wochen des Herum-

wanderns, ohne fündig zu werden, setzte meinem Gemüt deutlich zu. Es war

frustrierend. Dabei war ich mir nicht einmal sicher, wonach ich eigentlich suchen

sollte. Also stapfte ich weiter. Das Land hatte nicht viel mehr zu bieten als einen

Wald mit diversen kleinen Lichtungen und Sümpfen, welche die Reise zusätzlich

erschwerten.

Kleine Wesen, die für mich wie Feen aussahen, kreuzten des Öfteren meine Wege

und saßen auf den kleinen Stängeln von farbenfrohen Blumen. Manchmal glaubte

ich, dass sie mich beobachteten.

Sie schienen die einzigen Wesen in diesem Land zu sein. Zumindest war mir bis

zu diesem Zeitpunkt kein anderes unter die Augen gekommen und Spuren hatte

ich ebenfalls keine bemerkt.

Ich spürte, wie die Einsamkeit auf mir lastete. Mehrere Wochen ohne jeglichen

sozialen Kontakt war ich nicht gewöhnt. In Volkesland traf man zu jeder Tageszeit

auf Leute oder Feste. Lächelnd dachte ich an die kleine Hütte, in der ich lebte. Sie

war nahe der Bibliothek gelegen, die seit der Reform wesentlich gefüllter war. Es

war angenehm zu sehen, wie sie sich weiter füllte und füllte. Jede Woche trafen neue

Lieferungen an Büchern und Schriftrollen ein, die in dem Palast oder in anderen

Gebieten im Land gefunden wurden.

Und trotzdem wurde ich dort nicht fündig. Ich verstand den Grund dafür nicht,

doch ich hatte das ständige Gefühl, auf der Suche zu sein.

Ich seufzte und legte die Karte, die ich versuchte zu füllen, neben mir auf dem

Stein ab und starrte in den nur schemenhaft zu erkennenden Sonnenuntergang.

Der heraufziehende Nebel versperrte mir die Sicht und brachte eine noch immer

recht winterliche Kühle mit sich.

Tröstend zog er sich um die hohen Kiefern und Fichten und läutete damit den

Beginn der Nacht ein.

Ich verweilte noch einen Moment, bevor ich mich aufrappelte, um ein Lager für

die Nacht zu suchen.

In diesem Augenblick bemerkte ich die Bewegung aus dem Augenwinkel.

Erschrocken zuckte ich zusammen, als sich eines der kleinen Wesen neben mir

auf dem Felsen niederließ. Ihre leicht schimmernden kleinen Flügel schwirrten in

der Luft, nicht unähnlich einem Insekt. Die Haut war leicht bläulich, sodass man

meinen konnte, es wäre krank. Doch die kleinen Beine zappelten freudig in der Luft,

während mich das Wesen frech angrinste. Ich kniff die Augen leicht zusammen, aber

12

ich verstand beim besten Willen nicht, was es sagen wollte. Es begann nun auch

mit den kleinen Ärmchen herumzufuchteln und in der Luft umherzuspringen. Als

das Wesen bemerkte, dass ich kein bisschen von dem verstand, was es mir mitteilen

wollte, flog es davon. Ich zögerte kurz, bevor ich hinterher ging.

Das Wesen führte mich fernab der mir bekannten Wege, während der Nebel

immer dichter wurde, sodass ich die Bäume um mich herum kaum noch wahr-

zunehmen vermochte und über alle möglichen Wurzeln und Gestrüpp stolperte.

Mein Zeitgefühl schien mich zu verlassen. Ich konnte nicht einschätzen, wie lange

ich dem leuchtenden, verschwommenen Punkt vor mir folgte. Meine Hose wurde

von Dornen zerrissen und meine Füße begannen zu schmerzen.

Nach einer mir ewig vorkommenden Zeit, lichtete sich der Nebel und ich trat

auf eine kleine Lichtung im Wald. Ich war schon öfter an dem kleinen Bach vorbei-

gekommen und hatte mich über die nahgelegene, zugeschüttete Höhle gewundert.

Was bei Tag einen friedvollen und lieblichen Eindruck gemacht hatte, stellte sich

bei Nacht als ein mysteriös wirkender Ort dar. Das Mondlicht tauchte das Wasser

in silbernen Glanz, doch die Steine drum herum wirkten mit ihren viel zu großen

Schatten beängstigend und stumpf. Kein Wind wehte durch die Gräser und kein

Tier durchstreifte die Umgebung, sodass die Lichtung vollkommen still dalag.

Diese Stille war fast beängstigender als die langgezogenen Schatten der umlie-

genden Fichten, die starr zum Himmel emporragten.

Das kleine Wesen war verschwunden. Ich glaubte zu träumen, als mein Blick auf

die Höhle fiel, die ich bereits einmal betrachtet hatte. Zu diesem Zeitpunkt war sie

eindeutig verschüttet und nicht zugänglich gewesen. Doch der Eingang war sperr-

angelweit offen. Es wirkte beinahe verlockend, hineinzugehen, trotz der Dunkel-

heit, die mich anzuspringen schien.

Mehrere Minuten stand ich lediglich am Rand der Lichtung und starrte die Höhle

an, als würde sich die Illusion im nächsten Moment wieder auflösen. Doch es pas-

sierte nichts dergleichen. Stattdessen hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden,

was den gesamten Ort noch bizarrer machte. Allerdings war die Sonne bereits

vollkommen vom Himmel verschwunden und es wurde immer kälter. Außerdem

wollte ich nicht herausfinden, welche Tiere sich hier bei Nacht herumtrieben, wes-

halb ich mich unter einem nahgelegenen Felsvorsprung zusammenrollte und die

Augen schloss.

Es dauerte lange, bis ich eingeschlafen war.

Ich erwachte erst, als die Sonne bereits hoch am Horizont stand und die Lichtung

wieder in goldenes Licht tauchte, was mich das beängstigende Szenario von letzter

Nacht beinahe vergessen ließ. Verschlafen rappelte ich mich auf und schaute in die Augen des kleinen Wesens. Erschrocken schrie ich auf und stieß mir meinen Kopf

am Felsen. Ein stechender Schmerz jagte durch mich hindurch, sodass ich das Flu-

chen nicht unterdrücken konnte.

„Verdammte Fee“, knurrte ich und starrte das Wesen an. Es lachte mich aus.

Zumindest verstand ich das schrille Summen als solches, was mich noch wütender

machte. Kräftiger als nötig klopfte ich mir den Dreck von meinem Gewand

und machte mich auf den Weg zum Bach, um meiner morgendlichen Hygiene

nachzugehen.

Die Höhle hatte sich nicht verändert. Der Eingang klaffte noch immer als dunkles

Loch in der Steinwand. Es war so dunkel, dass man nicht einmal erahnen konnte,

wo dieser Weg hinführen würde.

Zieht los und erkundet! hatte es in dem Ausruf des Rates gelautet. Mögen die

guten Mächte mit euch sein, dass euch nichts Böses widerfährt. Und falls doch,

sollt ihr damit umgehen können. Ich starrte das Loch in der Wand an und seufzte.

Ich war wohl kaum hergekommen, um meine Zeit in einem sumpfigen Wald mit

nervigen summenden Feen zu verbringen. Entschlossen stand ich auf und wendete

mich der Höhle zu.

Fast, als hätte die Fee meine Gedanken erraten, tauchte sie wieder neben mir auf

und setzte sich wie selbstverständlich auf meine Schulter, wie um zu sagen: „Keine

Sorge, ich komme mit.“ Für einen kurzen Moment überlegte ich, sie einfach abzu-

schütteln. Doch letztendlich kam ich zu dem Entschluss, dass ich Gesellschaft – sei

es auch nur von einer kleinen blauen Fee – in einer dunklen Höhle gut gebrauchen

konnte.

Dann setzte ich mich in Bewegung und betrat die Höhle.

Die Luft war muffig und abgestanden. Staub und Dreck traten mir in die Augen

und ich musste blinzeln. Mein Hals begann bereits zu kratzen, und ich hustete den

Staub aus meiner Lunge. Auch die kleine Fee musste mehrere Male niesen.

Den Staub aus der Luft wedelnd, ging ich weiter. Der Gang führte hinunter in die

Erde, was zwar zum einen bedeutete, dass es feuchter und somit weniger staubig

werden würde, zum anderen würde es jedoch auch kühler werden, sodass ich mir

meinen dünnen Umhang fester um die Arme zog. Die Fee fungierte als minimale

Lichtquelle. Gerade so weit, dass ich den ebenen Boden und die ausgearbeiteten

Wände betrachten konnte. Darauf waren verschiedene Abbildungen zu sehen. Sie

zeigten die unterschiedlichsten Landschaften mit kleinen, mir größtenteils unbe-

kannten Tieren. Ich sah Burgen oder Schlösser, welche majestätisch auf großen

Hügeln thronten. Auf anderen Bildern konnte ich Meere und Strände erkennen,

welche sich über mehrere Meter an der Wand entlang zogen.

14

Die künstlerischen Feinheiten konnte man nur bewundern. Trotz der bereits

verblassten Farben zeugten die Abbildungen von imposanten Farbverläufen wie

auf dem abgebildeten Sonnenuntergang, den ich zu Beginn des Ganges gesehen

hatte.

Staunend folgte ich dem Tunnel hinab in die Tiefe. Erstaunlicherweise nahm die

Temperatur nicht weiter ab. Tatsächlich war es angenehm und meine Füße führten

mich immer schneller voran. Mein Puls schoss vor Aufregung und Vorfreude auf

das, was sich am Ende befinden würde, in die Höhe.

Die Fee auf meiner Schulter zappelte munter mit den Beinen. Ihre Fersen, die

sich dabei immer wieder in meine Haut bohrten, spürte ich nicht mehr als kleine

Nadelstiche.

Warum sie mir in die Höhle gefolgt war, war mir schleierhaft, da ich Feen in

Geschichten als himmel- und sonnennahe Wesen empfunden hatte.

Doch das sollte mich nicht weiter stören, denn insgeheim war ich dankbar für die

Anwesenheit der kleinen Fee. Sie gab mir eine gewisse Sicherheit, von der ich nicht

wusste, wo ich sie einordnen sollte.

Es dauerte nicht lange, bis der Tunnel in einen großen Hohlraum zu münden

schien. Ich erkannte nicht viel in der Dunkelheit, doch meine Schritte hallten von

Wänden wider, die weit entfernt wirkten. Ähnlich stellte ich mir den ersten Flug

eines Kükens vor, der bis zu diesem Zeitpunkt sein Nest nie verlassen hatte und sich

im nächsten Augenblick der endlos scheinenden Welt gegenübersah. Das Licht der

Fee schien im Anblick der schieren Größe der Felsengrotte abzunehmen.

„Sieh an, ein Mädchen verliert sich in meinem Geschichtenschatz.“ Ich erstarrte.

Mein Herz schien einen Satz aus meiner Brust zu machen. Es hätte mich nicht

gewundert, wenn ich es vor mir auf dem Steinboden hätte liegen sehen.

Die Stimme hallte von allen Seiten wider und dröhnte in meinem Kopf nach,

sodass ich sie nicht einordnen konnte. Nicht, dass es eine Rolle gespielt hätte, da ich

in der Dunkelheit sowieso nicht dazu in der Lage war, überhaupt zwei Meter weit

zu schauen.

Die kleine Fee auf meiner Schulter summte leise vor sich hin. Sie schien nicht im

mindesten alarmiert zu sein.

Ich verkniff mir die Frage, um wen es sich bei der sprechenden Person handelte

und lauschte stattdessen auf das Atmen einer Person.

Doch das Einzige, was ich hörte, war Stille. Es kam mir so vor, als würde sie

unendlich laut von den Wänden widerhallen und mich dabei gleichzeitig in sich

einhüllen.

Plötzlich entflammte neben mir eine Fackel und ich schrie erschrocken auf. Immer

mehr von ihnen leuchteten auf. Ohne die Berichte, die ich an den Rat geschrieben

15

hatte, hätte ich das, was ich sah, im Nachhinein selbst nicht mehr beschreiben

können: Eine Bibliothek, wie sie noch niemand zu Gesicht bekommen hat und in

der ich jetzt meinen Brief verfasse. Sie ist gigantisch und gefüllt mit so vielen Karten

und Geschichten, dass ich sie nicht zu zählen vermag. Der Höhlenraum ist ebenso

riesig, sodass es mich nicht wundern würde, wenn er die Größe des Landes haben

würde. Die Regale scheinen kein Ende zunehmen, weshalb ich es kaum wage, mich

dort hineinzubegeben, aus Angst, ich werde mich in dem Labyrinth aus Büchern

verlaufen.

Bis heute war ich mir sicher, dass diese Formulierung dem, was mir gegenüber-

stand, kaum gerecht wurde. Doch an den Geruch konnte ich mich noch immer

erinnern. Er verfolgte mich in meinen Träumen: der Geruch nach Buchseiten, wie

man sie aus den Bibliotheken und Buchläden kannte, nur um einiges intensiver.

Einige Minuten lang war ich unfähig, mich zu bewegen. Ich starrte voller Ehr-

furcht in das Labyrinth aus Büchern. Mein Kopf versuchte das Bild verzweifelt

in irgendeinen Kontext zu bringen, doch von so etwas hatte ich noch nie zuvor

gehört.

„Was verschlägt dich in diese Gegend, Kind?“ Ich drehte mich erschrocken um.

Ein zerbrechlicher alter Mann mit langem, weißem Bart stand mir gegenüber,

gestützt auf einen holzigen Gehstock. So fragil wie er auch wirkte, seine hellen

grünen Augen stachen deutlich hervor.

Ich versuchte meine aufkommende Angst zu unterdrücken. Ohne Erfolg. Dabei

war ich eben aus jenem Grund hergekommen, das Land und dessen Bewohner

kennenzulernen.

„Ich grüße Euch. Mein Name lautet Mavis Baldwin. Ich bin Gesandte aus Vol-

kesland und gekommen, um dieses Land zu studieren“, versuchte ich so selbstbe-

wusst wie möglich zu sagen. Leider zitterte meine Stimme so sehr, dass es nicht

funktionierte.

„Sei gegrüßt, Mavis Baldwin aus Volkesland.“ Der Mann verbeugte sich tatsäch-

lich vor mir. Aus Reflex tat ich es ihm gleich. Dabei flog die Fee, die bis zu diesem

Zeitpunkt auf meiner Schulter gehockt hatte, zu ihm hinüber und ließ sich sum-

mend auf dessen Gehstock nieder.

„Willkommen in Istoria.“ Istoria. Dieses Fleckchen Land hatte tatsächlich einen

Namen. Ich musterte den Mann mir gegenüber. Auch er musterte mich und eine

unbehagliche Stille entstand.

Dann begann er zu sprechen: „Es ist lange her, dass sich ein Mensch aus deinem

Land hierhergewagt hat. Ich nehme an, dir ist nicht bewusst, wo du dich befindest,

Menschenkind.“ Zögernd schüttelte ich den Kopf und mein Herz begann noch

schneller zu schlagen. „Du stehst hier in der wandernden Bibliothek von Istoria.

Einem Ort, um den sich mehrere hundert Mythen ranken. Die Bücher hier seien

verflucht.“ Er schaute mich aufmerksam an.

„Inwiefern?“, verlangte ich zu wissen. Der Mann antwortete nicht.

„Du benötigst es, Kind.“ Ich starrte ihn an. Benötigen? Was?

„Tausende Geschichten. Tausende von Möglichkeiten. Eine Wahl, die zu treffen

verlangt wird.“ Er drehte sich um und verschwand in den Gängen der Bibliothek.

Perplex sah ich ihm hinterher.

Dass hier ein Zauber im Spiel war, war keine Frage. In Volkesland war ich bereits

des Öfteren mit Magie in Berührung gekommen. Ich selbst beherrschte keine. Und

die meiste Zeit konnte ich mich damit abfinden. Ich hatte ein angenehmes Leben.

Meine Familie lebte nur zwei Straßen weiter, ich arbeitete in einem kleinen Buch-

geschäft, traf mich regelmäßig mit engen Freunden und besaß selbst ein kleines

Haus.

Und dennoch verspürte ich diese dauerhafte Sehnsucht, wenn ich ein auf-

geschlagenes Buch vor mir hatte oder den unendlichen Himmel betrachtete. Es

fühlte sich egoistisch an, mehr zu wollen. Einzigartig zu sein, obwohl man sich nicht

beschweren konnte. Es gab Zeiten, da hatte ich mir gewünscht, todkrank zu sein,

nur um besonders zu sein. Um beachtet zu werden, auch wenn ich das theoretisch

nicht nötig hatte.

Und dann waren da diese Geschichten. Erzählungen von fernen Ländern,

fremden Kulturen und Abenteuern. Von längst vergangenen Zeiten und unterge-

gangenen Hochkulturen.

Manchmal war ich mir nicht sicher, ob ich Bücher für ihren Zufluchtsort, den

sie mir boten, lieben oder sie für das stetige vor Augen führen meiner unwichtigen

Existenz verabscheuen sollte. Manchmal weckten sie eine solche Sehnsucht, dass

die Realität kaum auszuhalten war.

Meine Geschichte war wie jede andere auch. Unwichtig und lediglich ein mini-

maler Bestandteil einer ewigen Weltgeschichte. Es gab keine Geschichte, die noch

nicht erzählt worden war.

Vielleicht war es egoistisch, etwas Besonderes sein zu wollen. Eine Geschichte

zu schreiben, die einzigartig war. Und dennoch würde ich behaupten, dass es kein

Wesen auf der Welt gab, welches nicht danach strebte. Womöglich war das sogar der

Grund, warum es überhaupt dazu kam, dass sich die Geschichten immer aufs Neue

wiederholten. Ein Teufelskreis, verdammt für die Ewigkeit. Deprimiert ließ ich mich

auf den kühlen Boden fallen. Die Fee summte leise um mich herum, als wolle sie

mich zum Aufstehen ermuntern. Doch der Hoffnungslosigkeit, welche mich auf

einmal überkam, konnte sie mit ihrem Gesumme nicht entgegenwirken.

17

Dann sah ich ein Buch aus dem nahegelegensten Regal fallen. Ich starrte es an.

Lediglich um sicher zu gehen, schaute ich mich um, doch wie zu erwarten, sah ich

keine Menschenseele. Langsam erhob ich mich und ging auf das Buch zu. Als ich

nur noch wenige Schritte entfernt war, fing es an zu leuchten und schlug mit einem

lauten Knall auf. Erschrocken und mit weit aufgerissenen Augen wich ich zurück.

Die Seiten schlugen selbstständig immer schneller um, während es heller leuch-

tete. Ich schloss die Augen. Ich kniff sie so fest zusammen, dass es beinahe wehtat.

Ich hörte lediglich meinen schnellen Atem, der nicht langsamer werden wollte.

Dann hörte ich die Vögel. Und das Rauschen der Blätter. In der Ferne hörte ich

einen reißenden Fluss, der gigantisch sein musste. ‚Sane‘, schoss es mir durch den

Kopf. Der Name des Flusses. Es war ein Fluss aus einem meiner Lieblingsbücher

Die Reisen der Daphne.

„Daphne!“ „Hey Daphne. Hörst du mich?“ Sie öffnete die Augen. Lachend setzte sie sich

auf, als sie Nolan näherkommen sah.

„Müssen wir schon weiter?“, fragte Daphne seufzend.

„Ganz genau, du Tagträumerin. Der Prinz wartet nicht gern“, entgegnete Nolan grinsend

und half ihr hoch. Daphne verdrehte die Augen. Prinz Elias gab ihnen so viel Zeit, wie sie

benötigten, um Informationen zusammenzutragen. Laut eines Spions plante der Rat eine

Intrige gegen Elias’ Vater, den König. Sollte der König dabei sterben, würde die gesamte

Demokratie, die über die letzten Jahrzehnte unter großem Blutvergießen geschaffen wurde, in

sich zusammenfallen. Daphne mochte nicht an die Erzählungen aus der Zeit davor denken.

Unterdrückung und Gewalt beherrschten das Volk von Venzor.

Daphne selbst hätte laut den Idealen der alten Welt auf Grund ihrer Abstammung keinen

Platz in diesem Land verdient. Auch viele andere würden den Umbruch sicher nicht über-

leben. Umso wichtiger war es, dass sie als Omada, einer geheimen Organisation, die dem

Prinzen direkt unterstellt war und für Sicherheit im gesamten Land sorgte, einen Angriff

verhindern mussten.

Entschlossen schwang Daphne sich auf ihr Pferd und folgte ihrem besten Freund zurück in

die Stadt, um sich mit den anderen zu treffen.

Lachend preschten sie dabei durch den Wald. Daphne genoss das Lachen ihres Freundes

und den Wind in ihrem Gesicht. Das Gefühl von Freiheit, welches sie beim Reiten so liebte,

durchströmte sie. Während sie dem Weg folgten, wurden sie immer schneller, bis die Baum-

stämme um sie herum nur nach als Schemen zu erkennen waren und der Himmel über

ihnen hinweg zog.

Doch nach einiger Zeit kamen die weitgeöffneten Stadttore in Sicht und sie mussten ihr

Tempo zügeln. Schwer atmend verfielen Daphne und Nolan in den Schritt. Ihre Wangen

waren vom Wind gerötet und ihre Haare verfilzt. Von den Blicken der Wachen ließen sie sich

18

jedoch nicht stören und ritten, noch immer vom Adrenalin durchströmt, durch das Tor.

„Nur um das klarzustellen: Ich war eindeutig schneller als du“, posaunte Nolan neben ihr

und biss herzhaft in seinen Apfel, den er sich aus der Satteltasche gezogen hatte.

„Das glaubst auch nur du“, erwiderte Daphne schmunzelnd.

Zufrieden ritten sie durch die Straßen der lebhaften Stadt. Hier und da blieben sie stehen,

um mit Bekannten und Freunden zu reden oder sich eine Erfrischung am Brunnen zu

genehmigen.

Doch als sie am vereinbarten Treffpunkt ankamen, legte sich ihre Laune. Schweigend

stiegen sie ab und banden die Pferde an der Tränke an, um auch sie mit Wasser zu versorgen.

Sie betraten den Hinterhof auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Von da aus gelangten

sie in einen unscheinbaren Salon, dessen Geheimtür in der Abstellkammer jedoch in ein

imposantes Kellergewölbe führte. Sie versicherten sich mehrmals, dass ihnen keiner gefolgt

war, bevor sie in die Kammer schlüpften und der Treppe hinunter folgten.

Mehrere Personen hatten sich auf dem Teppichboden versammelt. Vor ihnen standen

unangerührte Getränke und Speisen. Daphne folgerte daraus, dass es keine positiven Nach-

richten auszutauschen galt.

„Wenn wir dann vollständig sind, lasst uns beginnen“, erklärte Elias, der hinten an der

Wand lehnte.

„Leo fehlt noch“, erwiderte Nolan und setzte sich ebenfalls. Niemand antwortete. Daphne

hielt in ihrer Bewegung inne und sah in Elias’ versteinertes Gesicht.

„Es tut mir leid.“ Seine Stimme klang heiser. Doch Daphne wollte es nicht wahrhaben. Sie

hatte vor einigen Stunden noch mit Leo gesprochen. Sie hatten sich über belanglose Witze

seinerseits unterhalten und ein wenig herumgealbert. So wie sie es seit ihrer Kindheit getan

hatten und auch in Zukunft tun würden.

Tränen traten ihr in die Augen. Ihre Kehle begann bei dem Versuch, das Schluchzen zu

unterdrücken, zu schmerzen. Alles begann zu schmerzen. Luftschnappend ging sie zu Boden.

Tränen tränkten ihr Gesicht und Schmerzen zerrissen ihre Brust. Die Stimmen überschlugen

sich in ihrem Kopf und eine Machtlosigkeit und Erschöpfung, wie sie sie noch nie erlebt hatte,

überkamen sie. Elias und Nolan waren auf der Stelle bei ihr.

„Daphne, es tut mir so leid. Vielleicht, vielleicht hätte ich“, setzte Elias an, doch Daphnes

verzweifelter Schrei unterbrach ihn.

„Was hast du getan?“, flüsterte sie am Boden. Elias zitterte. Seine Augen glänzten vor

Kummer. „Es tut mir leid“, flüsterte er nur wieder.

„Was hast du getan?“, fragte sie beinahe teilnahmslos und setzte sich langsam auf. Elias

schluckte, sah ihr jedoch fest in die Augen, als er zu sprechen begann.

„Er wusste, was für ein Risiko es war, sich in das Haus des Ratsvorsitzenden zu schleichen,

Daphne. Sie müssen uns auf die Schliche gekommen sein. Er war ein starker Mann. Er hat

gekämpft.“

19

Seine Stimme wurde, während er redete, immer leiser, bis sie kaum noch zu verstehen

gewesen war. Daphne wollte einen Ton hervorbringen. Irgendetwas sagen. Doch es war

ihr nicht möglich. Würde sie den Mund öffnen, so wusste sie, würde ihre Trauer kein Ende

finden.

„Was haben sie ihm angetan?“, fragte Nolan an ihrer Stelle. Sein Gesicht war genauso von

Trauer gezeichnet. Elias’ Blick wandte sich nun ihm zu. Der Rest der Gruppe starrte betreten

und in eigenen Gedanken versunken auf den Boden.

„Sie haben ihn gefoltert“, antwortete er. Auch wenn er es zu überspielen versuchte, zitterte

Elias’ Stimme.

„Gefoltert?“, fragte Amren am anderen Ende des Raumes bitter. „Wohl eher verstümmelt.“

Elias schloss die Augen.

„Wie der Prinz bereits sagte, wir wussten alle, auf welches Risiko wir uns einlassen.“ Die

Stimme des Mannes, welcher sich in das Gespräch eingemischt hatte, klang unbekümmert.

Daphne verstand nicht, wie ein Mensch so wenig Mitgefühl für einen Kameraden erübrigen

konnte, wenn sie doch alle füreinander sterben würden. Zumindest war Daphne davon

ausgegangen.

„Deswegen muss man niemanden in den Tod schicken“, knurrte Amren.

„Wieso hast du ihn gehen lassen, Elias?“, flüsterte Daphne. Sie traute sich nicht zu lauter

zu sprechen.

„Du hast ihn sterben lassen“, flüsterte Daphne. „Du hast ihn sterben lassen“, schrie sie und

sprang auf. Sie wusste nicht, woher diese Wut kam. Sie wusste nur, dass sie so intensiv und prä-

sent in ihr wütete, dass sie kaum noch die anderen Menschen um sich herum wahrnahm.

Sie hatte so viel durchgestanden. Sie hatte sich von ihrem Mann abgewandt und war

selbstständig geworden. Sie hatte sich als Frau bewiesen und in einer Welt, in der Männer

herrschten, überlebt. Und Leo war ebenso wie Nolan und Amren immer ein Teil davon

gewesen. Der Gedanke des klaffenden Lochs, den er in dieser Welt hinterlassen hatte, konnte

sie nicht ertragen.

Daphne musste aus diesem stickigen Keller. Übelkeit stieg in ihr hoch und sie rannte.

Rannte die Treppen hinauf. Auf die Straße, die noch immer in bunten Farben strahlte und

auf der sich Leute glücklich miteinander unterhielten. Glück. Daphne wusste in diesem

Moment nicht einmal mehr, was das eigentlich war. Ihr Blick verschwamm und ehe ich mich

versah, starrte ich an die dunkle Höhlendecke.

Tränen rannen mir über das Gesicht und ich bekam keine Luft. Am ganzen

Körper zitternd, versuchte ich, mich aufzusetzen, um mich zu orientieren. Doch es

dauerte eine ganze Weile, bis ich mir zutraute, nicht erneut zusammenzubrechen.

Erst dann gestatte ich meinen Gedanken, zurück zu Daphne und ihren Freunden

zu wandern.

20

Ich starrte das Buch vor mir an. Die Reisen der Daphne. Die aufgeschlagene

Seite berichtete von dem Verlust, den die Protagonistin durchlebte. Wie sie, ohne es

wahrzunehmen, zum Haus des Ratsvorsitzenden eilte und ihn letztendlich ermor-

dete. Der Tod von Leo war der dramatische Wendepunkt gewesen, der das Buch

damals so spannend gemacht hatte. Jetzt gruselte ich mich etwas vor mir selbst.

Warum duldete man in Büchern Kriege, Kämpfe und Intrigen und las über den Tod

von Charakteren, im realen Leben hingegen würde man es verabscheuen? Warum

faszinierten uns solche dunklen Geschichten so sehr? Ich hatte es immer damit

erklärt, dass es mich ablenkte. Dass es für Spannung sorgte, wo es in meinem Leben

nur Eintönigkeit gab. Doch wo waren wir gelandet, wenn wir Kriege brauchten, um

uns von einer Welt abzulenken, in der es diese zu genüge gab?

Ich fasste mir an die Brust. Es war, als würde ich den Schmerz des Verlusts, den die

Frau ertragen hatte, in mir spüren. Diese Verzweiflung, von der ich glaubte, sie beim

Lesen verstanden zu haben, nahm mir fast die Luft zum Atmen.

Ich hob das Buch vorsichtig auf. Ich wagte es nicht, darin zu blättern. Was auch

immer das für ein Ort sein sollte, es war bizarr. Ich hatte noch nie von einer Magie

gehört, welche Wesen in Geschichten aufnehmen konnte. So stellte ich es mir

zumindest vor.

Meine Neugier war geweckt. Was versteckte sich hinter all diesen Büchern? Wie

funktionierte es? Sollte ich es wagen, noch ein weiteres Buch aufzuschlagen?

Aus dem Augenwinkel kam die Fee klingelnd auf mich zu. Aufgeregt schwirrte sie

um meinen Kopf herum und spendete mir damit das nötige Licht. Die Fackeln, die

vereinzelt angebracht waren, halfen nur notgedrungen.

Lächelnd stellte ich das Buch zurück in das Regal und bestaunte die anderen

Bücher. Es schien in dieser Bibliothek keine Ordnung zu geben. Weder nach

Alphabet noch nach Größe oder Textart konnte ich mich orientieren, weshalb mir

nichts anderes übrigblieb, als den Regalen in den hinteren Teil der Höhle zu folgen.

Doch diese schien kein Ende zu nehmen. Irgendwann blieb ich stehen, aus Angst,

ich würde mich in diesem Labyrinth aus Regalen verirren, wenn ich noch tiefer

hineinging.

Mein Blick fiel auf ein dickes Buch mit vergoldetem Einband. Vorsichtig zog ich

es aus dem Regal und pustete die Staubschicht herunter. Der Weg des Kampfes. Ich

schmunzelte. Dieses Buch hatte ich vor einigen Wochen regelrecht verschlungen,

weil es eines der ersten Bücher war, dass einen weiblichen Protagonisten besaß. Vor

der Reform war das anders gewesen.

Der Weg des Kampfes handelte von dem weitentfernten Königreich Arkadia.

Die Protagonistin Aideen war eine Kriegerin, welche zum Schutz der Prinzessin

Poloma abgesetzt wurde. Denn dessen Schwester Themis war entführt worden.

21

Man ging von einem Putsch aus, doch letztendlich entwickelte sich ein Krieg mit

dem verfeindeten Nachbarland. Mit den zahlreichen unerwarteten Wendungen,

welche mir das Buch beschert hatte, war es zu einem meiner Lieblingsbücher

geworden. Begeistert blätterte ich an das Ende des Buches. Ich wollte nicht erneut

den Schmerz, wie ich ihn als Daphne vernommen hatte, spüren. Denn das Ende

des Buches war von zahlreichen Festen nach einem langandauernden Krieg geprägt

und fast ausschließlich positiv beschrieben. Nach dem letzten Buch konnte ich dies

eindeutig brauchen. Vorsichtig schlug ich die letzte Seite auf. Wie zuvor auch leuch-

tete das Buch in einem hellen Licht auf, sodass ich die Augen fest zusammenkneifen

musste.

Das Feuer spiegelte sich in ihren Augen. Sie wartete auf die Tränen, doch sie kamen nicht.

Vielleicht hatte sie bereits zu viel verloren, um jetzt noch die Kraft zum Weinen zu haben.

Sie dachte an Poloma und Conrad. An die Bürger von Elisor, welche den unerwarteten

Angriff der feindlichen Gruppen nicht überlebt hatten. Sie dachte an die unzähligen Kinder,

die nun ohne Vater aufwachsen mussten. Väter, die in diesem Feuer brannten. Nicht einmal

eine Beerdigung wurde ihnen mehr gegönnt, um sich verabschieden zu können. Sie hätte noch

Unmengen mehr Opfer dieses Krieges aufzählen können, doch zu ihrem eigenen Schutz tat

sie es nicht.

Am meisten schmerzte Vedas Verrat. Wo auch immer sie sein mochte, Aideen wusste, dass

sie ihre Freundin verloren hatte. Womöglich schon lange vor diesem Kampf, auch wenn sie es

nicht wahrhaben wollte.

„Aideen, du verpasst die Feier.“ Themis lächelte sie glücklich an. Sie trug seit langem wieder

einen Blumenkranz im Haar. Und ihr Kleid war in einem sanften Blauton gehalten. Nicht

mehr schwarz, um zu trauern. Doch Aideen ließ sich nicht täuschen. Egal wie bunt sie sich

kleidete, Themis war nicht über die Trauer hinweg, den der Tod ihrer Schwester Poloma ihr

bereitet hatte. Sie konnte es nur deutlich besser verstecken als Aideen.

„Wie kannst du das nur?“, fragte Aideen leise. Themis’ Lächeln verschwand.

„Wir sind es ihnen schuldig, glücklich zu sein. Was bringt uns ein Sieg, wenn wir mit ihm

nichts anfangen?“, erwiderte sie nach einer Weile.

„Ist es das denn? Ein Sieg?“

Was machte ein einziger Sieg im Verhältnis von tausenden Verlusten?

„Ja“, antwortete Themis nach kurzem Schweigen. „Versteh mich nicht falsch, ich kenne die

Zahlen der Gefallenen und ich weiß auch, dass es unzählige Trauernde gibt. Letztendlich

sind wir alle Opfer des Krieges.“ Sie holte zitternd Luft. „Aber hast du die Kinder gesehen,

die im Fluss gespielt haben? Oder die Frauen, die gerade durch den Ballsaal tanzen? Oder

der Wald, der wieder blüht? Es bringt uns nichts, wenn wir den Toten hinterher trauern oder

uns nur um die Zukunft sorgen, Aideen. Die Menschen und die Natur beginnen sich zu

22

erholen. Und wir haben es genauso verdient. Also komm mit zu den anderen. Sie vermissen

dich.“ Aideen wusste, dass sie nicht nur ihre Abwesenheit auf dem Fest meinte. Der Krieg war

nun schon seit drei Monaten vorüber. Sie hatte das Gefühl gehabt, seit drei Monaten tot zu

sein. Nachts träumte sie von den Schreien. Dem vielen Blut und von Conrad. Vor allem von

Conrad. Und tagsüber? Tagsüber wurde sie in allem daran erinnert, was sie verloren hatte.

Während des Krieges hatte sie sich nichts Schlimmeres vorstellen können, als diese stetige

Ungewissheit und Angst. Doch niemand hatte sie darauf vorbereitet, dass das Danach noch

viel schlimmer war. Dieser andauernde Schmerz und die Wut, die einfach nicht von ihr wei-

chen wollte.

Aideen starrte auf das Feuer, in dem die Toten brannten, welche an diesem Tag geborgen

wurden. Jeden Tag fanden sie auf dem verlassenen Schlachtfeld Tote. Um Krankheiten und

Massengräber zu vermeiden, wurden sie verbrannt.

„Okay.“ Themis blinzelte kurz erstaunt. Doch dann lächelte sie und nahm Aideen bei der

Hand. Schweigend führte sie sie zurück. Zurück zu ihrer Familie.

Als ich erwachte, liefen mir die Tränen stumm die Wangen hinab. Erneut über-

fielen mich die Emotionen. Ich versuchte mir einzureden, dass es sich lediglich um

eine Geschichte handelte. Dass es völlig sinnlos war, deswegen Tränen zu vergießen.

Doch ich wusste, dass es anders war.

Ich wischte mir die Tränen aus dem Gesicht und rappelte mich auf. Die Höhle

sah noch genauso aus wie zuvor. Durch das Licht, welches die kleine Fee noch

immer spendete, fielen die riesigen Schatten der Regale auf mich. Doch ich nahm

sie nicht als bedrohlich wahr. Ganz im Gegenteil. Sie lösten ein tiefes Gefühl von

Geborgenheit und Erkenntnis in mir aus.

„Du hast es also vollbracht, Menschenkind“, ertönte die Stimme des alten

Mannes. Ich drehte mich zu ihm um. Er lächelte zufrieden.

„Was ist dies für ein Ort?“, fragte ich erneut. Der alte Mann schmunzelte.

„Ein Tor zu den verschiedensten Geschichten und Welten.“

„Warum in einer Höhle?“, wollte ich weiterwissen.

„Oh, eventuell wird sie als nächstes als alte Ruine erscheinen. Das kann man nicht

vorherbestimmen.“

„Und wozu? Wozu bin ich hier?“ Meine Stimme zitterte leicht.

„Ich denke, diese Frage kannst du dir mittlerweile selbst beantworten. Ich bin hier,

um dich zu warnen. Verlass die Höhle so schnell du kannst. Nachdem sie ihre Auf-

gabe erfüllt hat, wandert sie weiter.“ Sie? Redete er von der Bibliothek?

Ein Beben ließ die Regale um mich herum wackeln und ich zuckte erschrocken

zusammen. Ich drehte mich zu dem alten Mann um, doch er war bereits ver-

schwunden. Panisch suchte ich nach der kleinen Fee. Diese machte mich klingelnd

23

auf sich aufmerksam, da sie bereits Richtung Ausgang geflogen war. Ich zog meinen

Mantel enger um mich und rannte ihr hinterher. Das Beben wurde immer laute-

rund der Boden begann zu schwanken. Ich stolperte mehrere Male, bevor ich mein

Gleichgewicht wiederfinden konnte.

Feiner Sand bröselten auf mich herab. Entsetzt starrte ich an die Decke. Risse

bildeten sich dort und zogen sich über die gesamte Höhle. Verdammt. Ich zwang

meine Beine dazu, schneller zu laufen, wobei ich darauf vertraute, dass mir die Fee

den richtigen Weg wies, denn ich hatte jegliche Orientierung verloren.

Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis ich den Ausgang erreicht hatte. Ich hastete

den Gang hinauf, ohne die Wandmalereien eines weiteren Blickes zu würdigen.

Meine Erleichterung war grenzenlos, als ich das Sonnenlicht am Ende des Ganges

erblickte. Schwer atmend ließ ich mich auf dem weichen Grasboden nieder und

holte schnappend Luft. Mein ganzer Körper zitterte vor Anstrengung. Doch ich

hatte es geschafft. Erschöpft rollte ich mich auf den Rücken und schloss die Augen.

Das Klingeln der Fee verriet mir, dass auch sie es sicher geschafft hatte.

Meine Gedanken wanderten zurück zu Aideen und Themis. Eigentlich war ich

davon ausgegangen, dass ich mich auf einem fröhlichen und ausgewogenen Fest

vergnügen würde. Stattdessen hatte ich mich erneut in einer trauernden Person wie-

dergefunden. Das es an mir lag, glaubte ich nicht. Vielmehr fragte ich mich, ob die

Protagonistinnen in ihrer Einzigartigkeit tatsächlich das perfekte Leben führten. Ob

sich ihre Geschichten so sehr von meiner eigenen unterschieden? Gehörte nicht

zu jedem Leben Angst, Schmerz, Verzweiflung, Trauer und Unsicherheit? Genauso

wie Freude und Liebe waren sie ein stetiger Begleiter in jeder Geschichte. In jedem

Leben. Sie machten das Leben weder besser, noch schlechter. Sie machten es ganz

einfach lebenswert. Sie sorgten dafür, dass man Erfahrungen und Fehler machen

konnte. Und jeder ging einzigartig aus diesen hervor. Jeder auf eine andere Weise

und zu einem anderen Zeitpunkt. Ich lächelte. Ich wusste nicht, ob es das war, was

die wandernde Bibliothek von Istoria mir sagen wollte. Doch ich war stolz, diese

Erkenntnis erlangt zu haben. Ich öffnete die Augen und blickte in ein wunder-

schönes und einzigartiges Bild aus Himmel und Wolken. So, wie sie sich ständig

veränderten, veränderten auch wir uns.

Letztendlich war das Leben wie ein Buch. Einige Kapitel waren traurig, einige

waren voller Freude und andere waren aufregend. Doch wenn man die Seiten nie-

mals umschlug, würde man nie erfahren, was das nächste Kapitel für Abenteuer

bereithielt.

Ich dachte an die zahlreichen Lebewesen in Volkesland, die alle dabei waren,

ihre eigene Geschichte zu schreiben. Es gab also noch unzählige Geschichten und

Kapitel, die darauf warteten, gelebt zu werden.

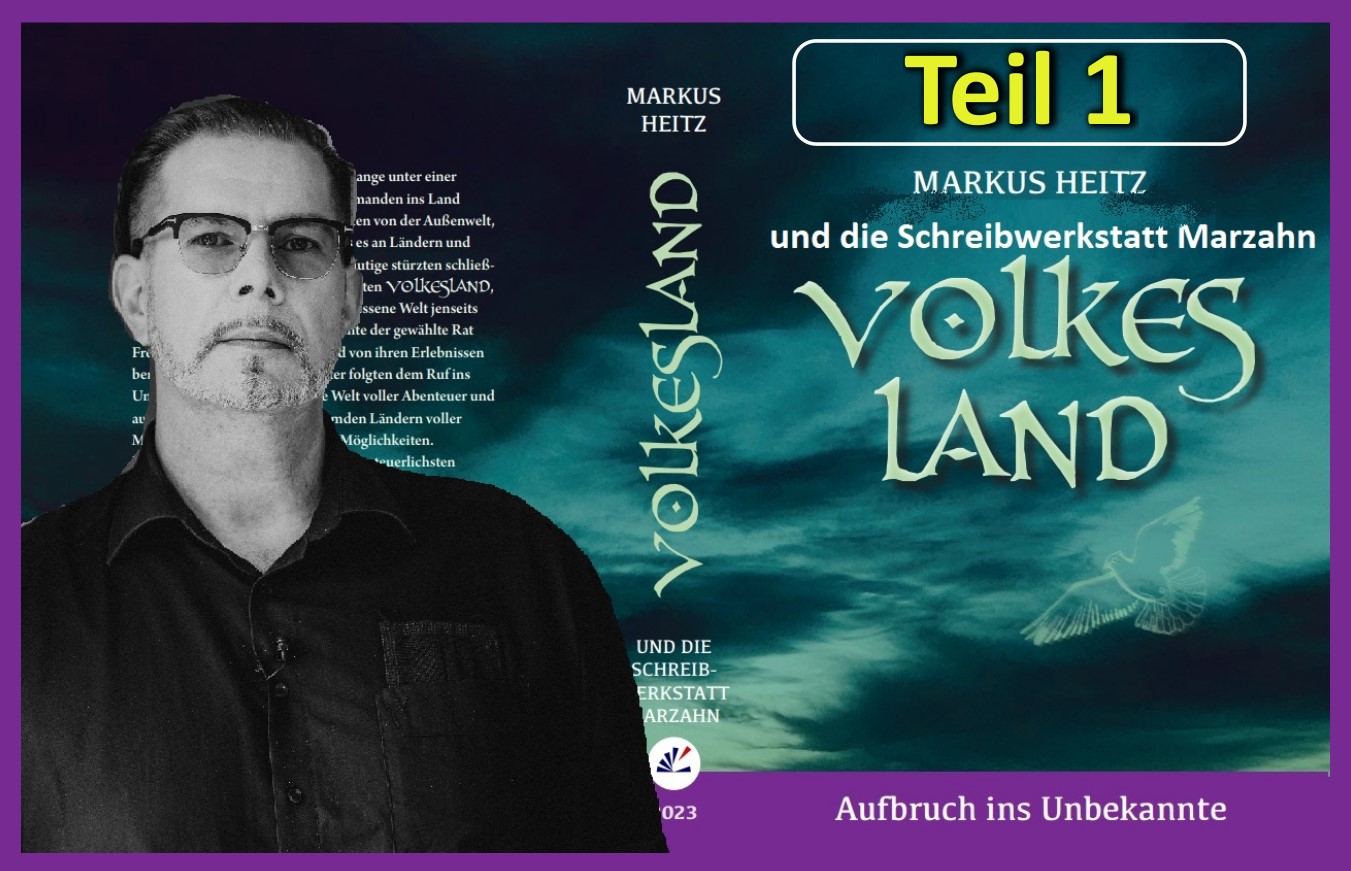

VOLKESLAND

Aufbruch ins Unbekannte

Eine Gemeinschaftsproduktion von Markus Heitz und der Schreibwerkstatt der Bezirkszentralbibliothek „Mark Twain“ Berlin, Marzahn-Hellersdorf unter Leitung von Renate Zimmermann

Illustrationen: Isabell Geger, Antje Püpke, Annika Baartz, Vivienne Pabst, Tim Gärtner

Herausgeber: Förderverein Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf e.V. und Renate Zimmermann

www.marzahner-promenade.berlin jetzt auch auf Instagram