„Ist DADA da?“ - Geschichte wiederholt sich - auch in der Kunst

18.02.25 Im Dezember 24 verabschiedete das Berliner Landesparlament ein Drei-Milliarden-Euro-Sparpaket. Betroffen sind mit 130 Millionen Euro davon Kulturprojekte. Ende Januar 25 besuchte Berlins Kultursenator Joe Chialo, CDU, (Foto links) die Galerie M. Wie er auch hier betonte, will er die Streichungen im Kulturbereich im jetzt geplanten Umfang nicht akzeptieren. Foto: Wolfgang Strack

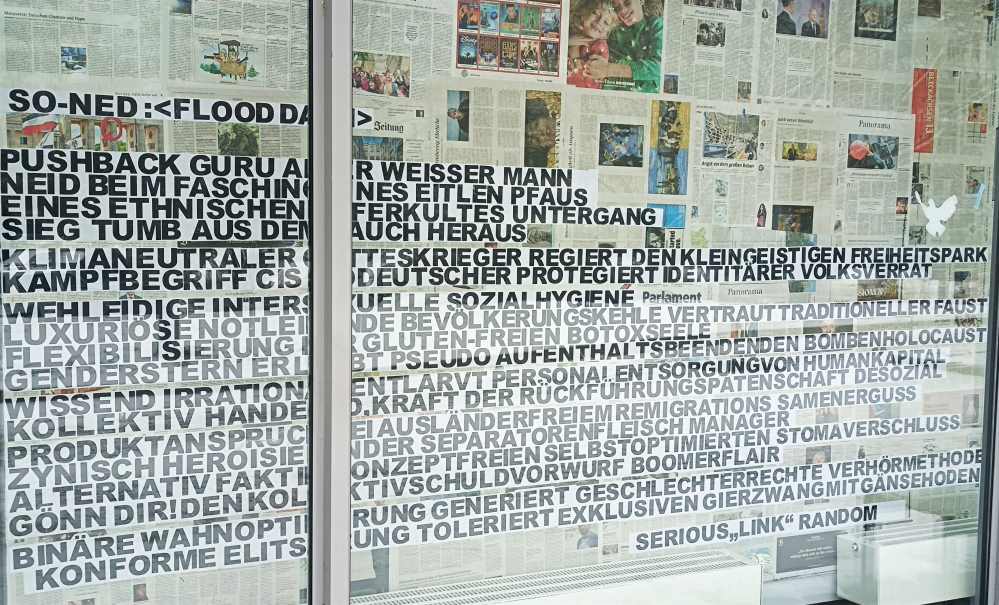

Marc Pospiech, Sprecher der NKI, bei der Vorbereitung der neuen Ausstellung.

Fotos: Uta Baranovskyy

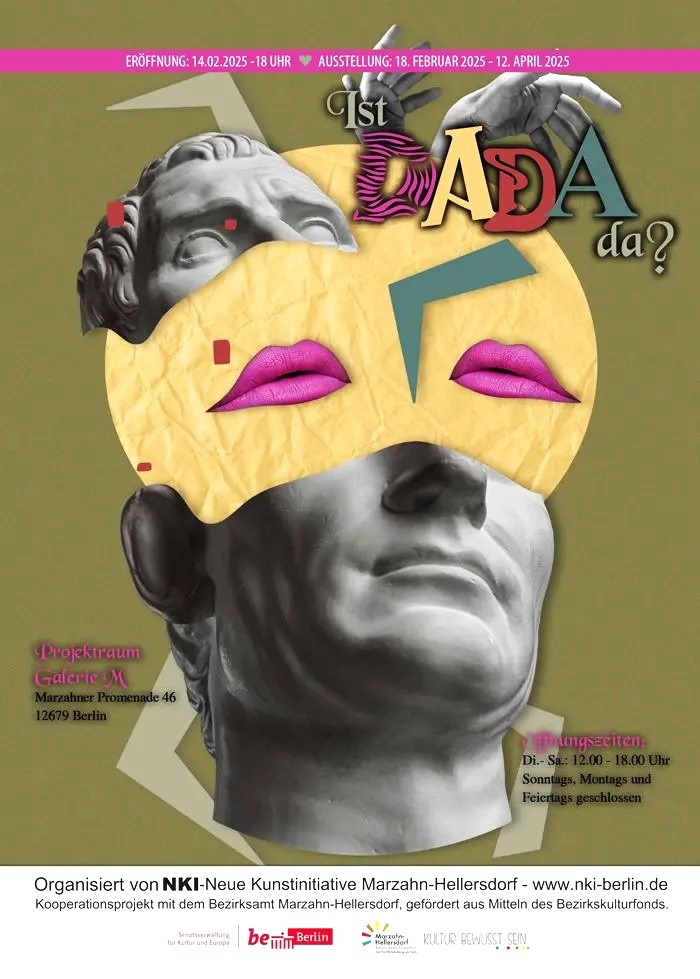

In der Ankündigung der Ausstellung heißt es:

Das Chaos unserer Zeit weist deutliche Parallelen zu der Ära auf, die DADA hervorbrachte, als das Chaos und die Gewalt des Krieges eine künstlerische Antwort in Form von Absurdität und anti-etablierten Idealen provozierten.

Heute, da politische, soziale und kulturelle Absurditäten zunehmen, lädt diese Ausstellung zeitgenössische Künstler:innen ein, den respektlosen Geist von DADA aufzugreifen und Unsinn als subversives Werkzeug zu nutzen, um bestehende Machtstrukturen und Normen herauszufordern.

Die Ausstellung feiert die anhaltende Relevanz der Bewegung und ihre Ablehnung von Logik, Vernunft und Rationalität zugunsten von Zufall, Spontaneität und purer kreativer Rebellion.

Skulpturen, Gemälde, Poesie, Musik, Performances und multimediale Werke kommen zusammen, um den Status quo zu hinterfragen und sich dem Absurden hinzugeben.

Diese Ausstellung hebt die ausdrücklich politischen Wurzeln von DADA hervor und reflektiert Themen wie Anarchismus, linke Kritik und die Sinnlosigkeit massenhafter Gewalt.

Sie zeigt, wie Absurdität und Unsinn kraftvolle Mittel sein können, um Autorität herauszufordern, Gewalt zu kritisieren und die Welt um uns herum neu zu denken.

Zugang über die Fußgängerzone

Marzahner Promenade 46

Eintritt frei, barierrefrei

Seit gestern lädt die Galerie M zu ihrer neuen Ausstellung "Ist DADa da? in ihre Räume zur Besichtigung der Werke ein.

Mit Arbeiten von: Leonid Kharlamov, Detlef Schlagheck, Christian Richter, Mozhgan Dinani, Ilgin Ucar, Lucia Alfaro, Henok Getachew, Marta Vovk, Roma Palermo, Patricia Meiert, Agnes Immelmann und KünstlerInnen der Neuen Kunstinitiative Marzahn Hellersdorf.

Regelmäßig besucht Promenadenmanager Holger Scheibig, (l.), degewo, die Galerie und bespricht mit den Künstlern neue Projekte, die Kunst in die Promenade integriert.

Ein gemeinsames Kunstprojekt von der NKI und der degwo ist die Neugestaltung der bisher ständig "umfunktionierten" Informationsstelen auf der Promenade. Im Laufe des Jahres werden weitere Stelen einen künstlerisch gestalteten Überzug bekommen.

Was war Dadaismus?

Dada war eine künstlerische und literarische Bewegung, die 1916 von Hugo Ball, Emmy Hennings, Tristan Tzara, Richard Huelsenbeck, Marcel Janco und Hans Arp in Zürich gegründet wurde und sich durch Ablehnung „konventioneller“ Kunst und Kunstformen – die oft parodiert wurden – und bürgerlicher Ideale auszeichnet. Der Begriff Dadaismus wird erstmals 1920 im Dada-Almanach[1] verwendet und 1925 in dem Buch Die Kunstismen (Hrsg.: Hans Arp und El Lissitzky) etabliert.

Vom Dada gingen erhebliche Impulse auf die Kunst der Moderne bis hin zur zeitgenössischen Kunst aus. Im Wesentlichen war es eine Revolte gegen die Kunst von Seiten der Künstler selbst, die die Gesellschaft ihrer Zeit und deren Wertesystem ablehnten. Traditionelle Kunstformen wurden deshalb satirisch und übertrieben verwendet.

Für ihre Revolte wählten die Akteure dieser Bewegung die bewusst banal klingende Bezeichnung Dada. Dadaismus ist der heute üblicherweise für diese Kunstrichtung verwendete Begriff.

Der Begriff Dada(ismus) steht im Sinne der Künstler für totalen Zweifel an allem, absoluten Individualismus und die Zerstörung von gefestigten Idealen und Normen. Die durch Disziplin und die gesellschaftliche Moral bestimmten künstlerischen Verfahren wurden durch einfache, willkürliche, meist zufallsgesteuerte Aktionen in Bild und Wort ersetzt.

Die Dadaisten beharrten darauf, dass Dada(ismus) nicht definierbar sei. Als der Dadaismus sich zu festigen begann, riefen die Dadaisten dazu auf, diese Ordnung wieder zu vernichten, da es ja eben das war, was sie zerstören wollten. Das machte den Dadaismus wieder zu dem, was er sein wollte: vollkommene Anti-Kunst, die unklassifizierbar war. Vergleiche mit dem Futurismus oder dem Kubismus wurden abgelehnt.

In Berlin brachte DADA mit der Fotomontage auch eine neue Technik im Bereich der bildenden Kunst hervor. In Zürich hatte man zwar die Collage schon benutzt, jedoch wurden nur Zeitungsausschnitte oder Reste von Schachteln, Stoff- und Papierfetzen verwendet. In Berlin wurde nun erstmals ein realistisches Foto mit anderen zu einem neuen Kunstwerk verarbeitet.

Hannah Höch und Raoul Hausmann waren die Ersten, die diese Neuerung ausprobierten. Sie übernahmen das Prinzip von so genannten Militärgedenk-Dienstblättern. Diese Lithografien beziehungsweise Öldrucke zeigten das Militär und oft auch Kaiser Wilhelm II. in glorifizierter Form. In der Mitte des Blattes war ein Soldat zu sehen, auf dessen Kopf das jeweilige Fotoporträt eingeklebt war.

Das Paradoxe dieser Technik ging vor allem als das Vertauschen des Kopfes und des Körpers in die Arbeiten Hannah Höchs und Raoul Hausmanns ein.

Neue Wege wurden auch in der Richtung der Dichtung gegangen. Die Lautgedichte, die Hugo Ball, Richard Huelsenbeck, Tristan Tzara und Hans Arp in Zürich rezitierten, wurden vor allem von Raoul Hausmann weiterentwickelt.